紙の上の思考 Ⅸ

- record

Thoughts through Drawing

2024/1/20(土)- 2/17(土)

12:00 - 19:00 月、火休廊

*2/12(月祝)開廊

Artist Talk 前編・後編

SIGN

会期中、鑑賞イベントSIGNを開催致します。

事前予約制

online store

展示作品の一部を期間限定で販売致します。

(2024/02/17 16:59迄)

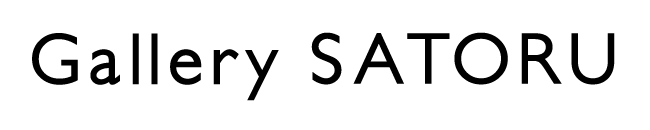

加藤学 Gaku Kato

ドローイング。

没頭できる初源の悦び。主客自他を超え外側から創造の地を新鮮に認識する方法。想観に連動する腕そのままに手先手探りに先端から溢れる瞬間の感。このテオリアを源とする実践の継続は、やがて纏まりを為す潮流となり「作品」という困難に向かう事となる。”視の束”を脳内の頼りない言葉からなる微かな意志によって作品と成る場へと導く困難である。これは事件である。視が限りなく実感を伴う言葉を尋ね、画面に落ち置く筆具先端の緊張が快なるか否かは展開如何。事件の連続である。

記録。

”視の束”は事件の蠢きを内胞するものであり、作品として収束する迄

ひとまず其の役目を果たすものである。

2023.12.14 加藤 学

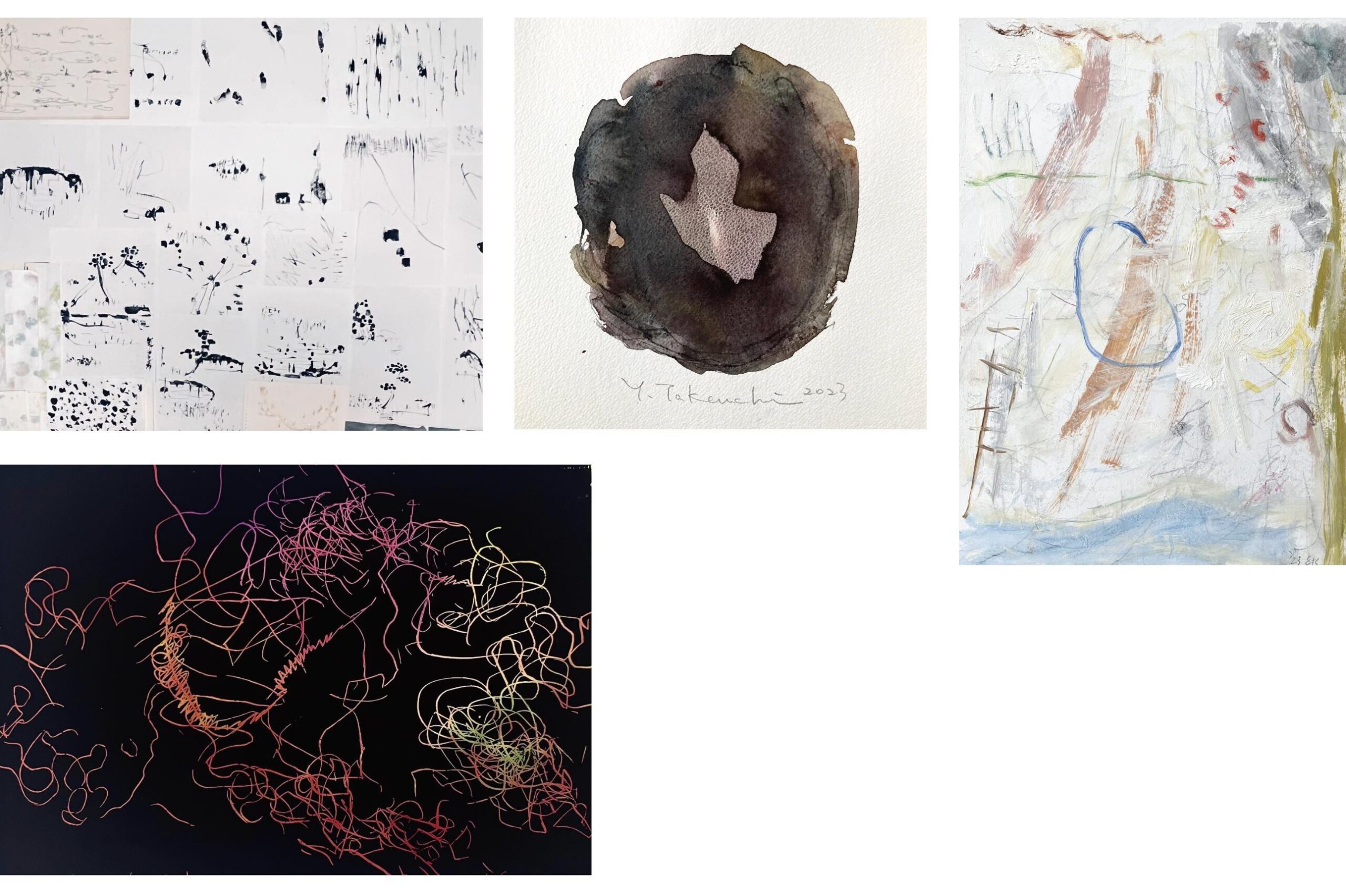

黒須信雄 Nobuo Kurosu

紙の上の思考Ⅸ―record コメント

おそらくあらゆる人間的営為に記録性は付随しているものの、敢えて意識化されることは尠ない。否、寧ろこう云うべきであろう。記録性は記録と云う形式を得て初めて意識化される。

ドローイングが、端から作品として制作される場合は別にして、初発性のいざないとして機能するとき、描くと云う営為自體の濃密な記録性を帯びることは否めない。尤も、その限りではそれは飽くまで記録性であり、記録ではない。描くことの集積がけっして〈痕跡〉にはならないように、制作に於ける記録性は本来記録にならないのである。然るに、今回の出品作は記録性でなく飽くまで記録を基底として成立している。云うまでもなく、そのように企図したからであり、そしてそれには當然ながら相応の理由がある。

「盲目心拍図」は眼を閉じて自らの心拍に合わせて點を打ち続けると云う方法に拠るもので、元々は網膜視覚を媒介させずに描くことの実験として構想されたが、今回出品作は病床での自己観察の記録と云う側面が強い。器官統合體としての身體と心的状態が疾病と治療のなかで如何に変遷してゆくかを、内省にも外的(身體的)状況にも偏倚せず記録することを心掛けたものである。

「タルホピクニック随行画譜」は、王子の飛鳥山公園で毎月一度、あがた森魚さんが主催する音楽イヴェントで、音楽隊に随行しながら音楽をイメージに変換せずその儘記述することを試行しているものである。今回出品作はそのvol.12に當たり、スクラッチボードを使用しているが、毎回画材も支持體の形状も換えてそれら全てが相互的且つ総合的に音楽を〈単に記述する〉ことになるように企図している。従って、本来はそれら全てを同時に展示すべきものではあるし、いずれそうする積もりでもあるが、今回は〈ドローイングに於ける記録〉としての側面から出品することとした。

制作が記録性でなく記録を基底に据えるのは、どうやらそうせざるを得ない状況に遭遇するか否かに拠るようである。

2024年1月12日

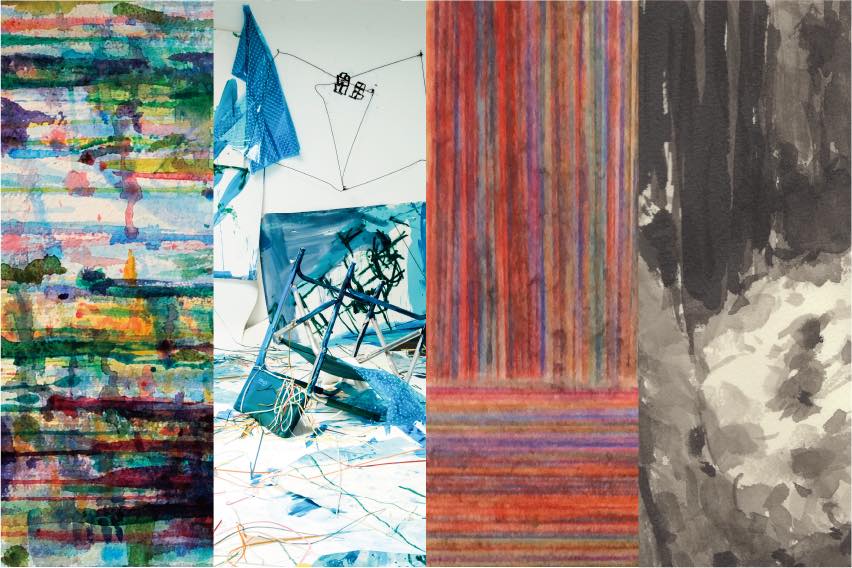

竹内義郎 Yoshiro Takeuchi

「記録」から逃れる。

木枠を組み立てキャンバスを張り、矩形の大きさを確認しながら上下左右に中心線を引き、定規とコンパスを使ってシンメトリーで正面性を持った形象を作っていく。その上にアクシデントや齟齬すら取り込みながら絵具を重ねていき、絵画としての現れを待つこと。その様な作業を続けてきたが、あらかじめエスキースを作ってタブローの制作に臨んだことは殆ど無かった。それは意識的に避けていた事柄だった様にさえ思う。

油彩作品とは別に紙による水彩の仕事をするようになったのはこの2年から3年の事である。特性の異なるメディウムに対する興味に加えて、はっきりとしたイメージになる以前のもの、明確さと曖昧さとの間の振幅の差のようなものを感じられたならと思ってのことだった。油彩と水彩では向き合う時間の質も異なっていて、私にとってそれはタブローの方向を向いていない絵画、タブロー制作の傍らに置いてきてしまったものだった。アンフォルムから投げ出されたフォルム、、イメージにすらならなかったヴィジョンの回復とでも言ったら良いのだろうか。そうして未完の想いは更に未完のまま紙の上に表出する。

描かれなかったイメージ、視られることの無かったヴィジョンは存在しないものなのだろうか。放たれた音が録音という手段で記録されなければ私たちの手元に残らないように、出来事が忘れ去られないようにヴィデオに残されるように、紙の上に定着し現前化したヴィジョンもまた嘗て視られなかったものが非物質を離れて実体化した記録と見做しても良いものだろう。眼の前に在るものは仮にそれが今一時の仮の形象だとしてもタブローの時と変わらず物質としての存在である。

描く毎に描いた作品を忘れて、それでもなお描き続けることが描き手の理想であるとするなら、反故にした紙片も含めたこの数多の眼前の記録から遁走しようとすることもまた描き手の命運と言えるのかもしれない。

2023年12月

竹内 義郎

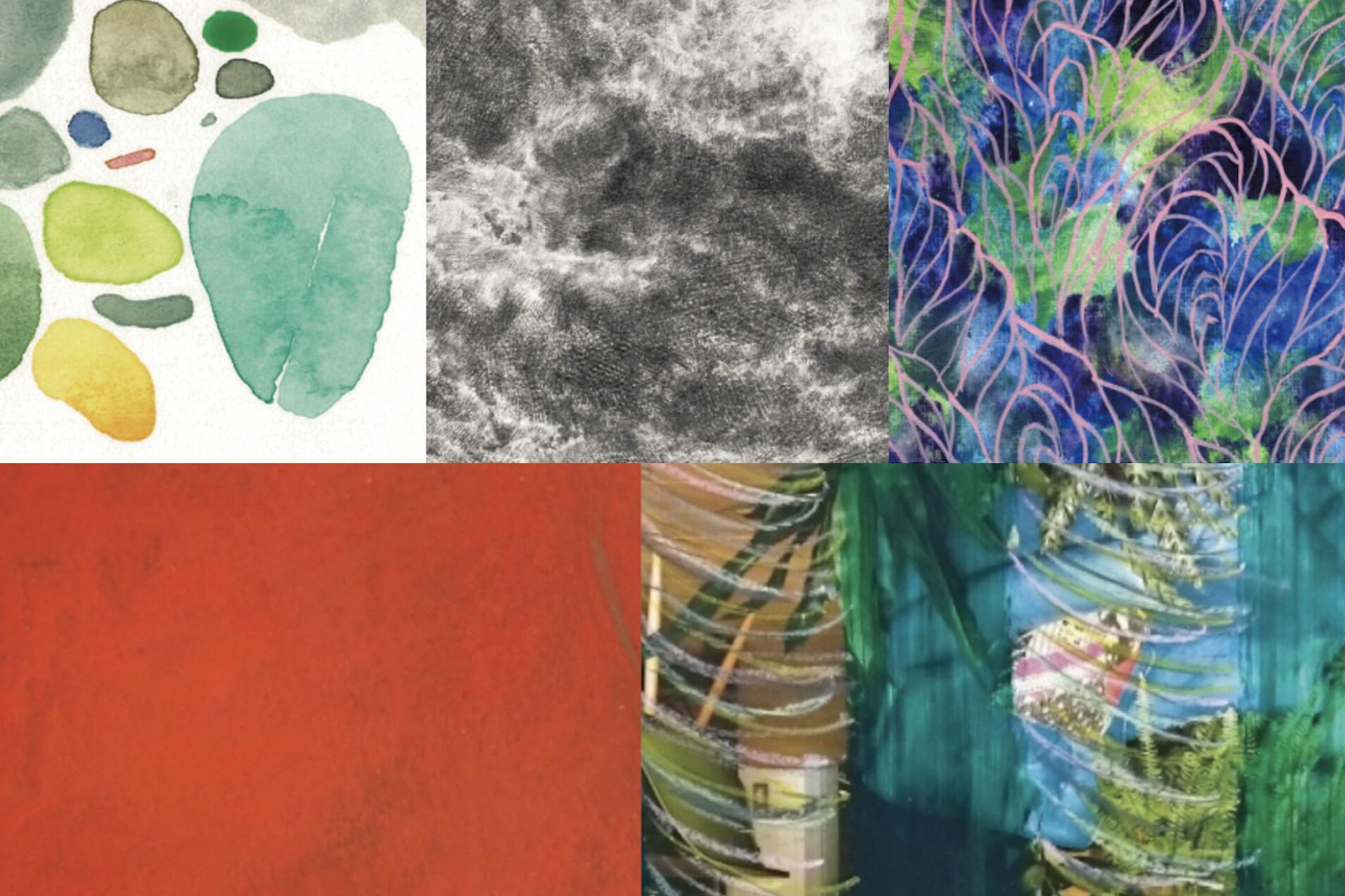

山神悦子 Etsuko Yamagami

テーマRecord(記録)と今回の作品について

1989年から2005年まで劇場やホールで観た映画と展覧会のフライヤーをファイルに保存していた。 嵩張る上に殆ど見返すこともないため、その後はチケットだけ手帳に貼るようになったが、それも2012年頃に自然にやめてしまった。

今回の出品作はそれらの映画の中から7本を選んで紙に油彩で描いた。タイトルは「映画の制作年−私が観た年−ドローイング制作年」とした。映画の内容と作られた時代、私がそれを観た当時、そして今の自分の視点から描いている現在が繋がることで、これらのドローイングは私的な記録となっている。

作品の元になった映画について

ドローイングタイトル/ 映画のタイトル/監督/製作国(壁面左から順に)

“1988-1989-2023” /『アリス』/ヤン・シュヴァンクマイエル/チェコスロバキア、スイス、イギリス、西ドイツ

1980年代後半、中野武蔵野館でヤン・シュヴァンクマイエルの人形を使ったアニメ―ションをいくつか観た。自由な精神と飛躍する想像力によって作られた映画であるにもかかわらず、ここからどこにも行けないという閉塞感が漂い、観終わった時にはいつも共産主義国で生きることの重苦しさと絶望を感じたものだ。

『アリス』は1988年に制作され、私は1989年の夏に渋谷のパルコで観た。原作はルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』。主人公のアリスだけ人間の少女と人形を使い分ける人形アニメーションである。この映画が作られた翌年1989年11月9日にベルリンの壁が壊された時には希望の光が見えた気がしたのだが、35年後の今日の世界を想像することはできなかった。

“1973-1989-2023”/『 惑星ソラリス』/アンドレイ・タルコフスキー/ソ連

1988年前後、女装した文芸誌と言われていた月刊誌『マリー・クレール』を購読していた。そこで宣伝されていたのがアンドレイ・タルコフスキー著『映像のポエジア』だった。惹かれるものがあって早速買って読んだところ、それまで私が観た映画についての私なりの評価の仕方が間違っていなかったことを再確認するとともに、その後パズルの欠けたピースを埋めるように機会を捉えては古典的名作を観ることになる。この本は私にとって映画の教科書となった。

同じ頃、新宿のシアターアプルの「回顧・タルコフスキー」で6作品が上映された。

半信半疑で観た第1作が『惑星ソラリス』だった。不遜なことに、「タルコフスキーは私だ。」と思ったことを覚えている。惑星ソラリスの知性を持つ海に浮かぶ宇宙基地の中で起きる出来事に震撼させられる。結局これらの後に作られた2作品も含め全8作品を一気に観ることになる。

『惑星ソラリス』はスタニスワフ・レムのSF小説『ソラリス』が原作だが、原作には主人公クリスの父母や故郷の家は登場せず、結末も異なる。

“1977-1999-2023”/『トラック』/マルグリット・デュラス/フランス

パリ郊外イヴリヌの荒凉とした冬の風景の中を1台のトラックが走り続ける映像に、ヒッチハイカーの老女とトラックの運転手の対話が被る。トラックの運転手は共産主義者、女性は階級脱落者としか判っていない。時折女性役のデュラスと運転手役のジェラール・ドパルデューがノーフル・ル・シャトーの納屋を改装した室内でテーブルを挟んで脚本を読む場面が映し出される。ドパルデューが書かれた内容を理解しようとして戸惑う表情もそのまま使うことで、この映画が制作途上にあり、一種の仮定として永遠に生き続ける印象を与える。

日仏学院のホールの「マルグリット・デュラス監督特集」で上映された1本。

“1951-1992-2023”/『田舎司祭の日記』/ロベール・ブレッソン/フランス

荻窪駅南にあったビルの多目的空間のようなホールで自主上映された。これは私がブレッソンの作品を観た最初の1本で、端正で美しい表現とそこに込められた精神の深さに感動し、魅了されてしまった。原作はジョルジュ・ベルナノスの同名の小説。その後、ジャンヌ・ダルク裁判、バルタザールどこへ行く、少女ムシェットなどを観ることになる。いずれも初めから終わりまで緊張感に満ちた映像が続く。

“1993-1994-2023”/『木と市長と文化会館』/エリック・ロメール/フランス

シネ・ヴィヴァン六本木で観た。エリック・ロメールの映画はかなりの数を観ているが、いつも個性豊かで魅力的な女性たちが生き生きと描かれるのに対し、男性たちがどこか滑稽な役回りというのが他に類を見ない特徴だと思う。この映画では聡明で利発な少女が映画の印象をよりポジティブで明るい喜劇にしている。

“1975-1989-2023”/『鏡』/アンドレイ・タルコフスキー/ソ連

これも『惑星ソラリス』と同様にシアターアプルで観た。タルコフスキーの自伝的な映画であるが、回想の断片から成る劇映画の部分に、シヴァシ潟を渡るソ連軍、毛沢東語録を振りかざす群衆、スペイン戦争、原爆投下などのモノクロームのニュース・フィルムをモンタージュすることで社会性と深い真実が加わり、映画全体に有機的統一感をもたらしている。

若い頃の母親と現在の自分の妻を同じ女優が演じ、自身が少年の頃と自分の息子を同じ子役が演じる。ラストシーンではタルコフスキーの老母が幼い頃の自分と妹の手を引いて草原を歩いて行く。そこにJ・S バッハの『ヨハネ受難曲』が流れる。生命の繋がりと循環を表すフーガのような印象を残す映画である。

“1989-1993-2023”/『ゴダールの映画史Ⅰ Ⅱ』/ジャン・リュック・ゴダール/フランス

アテネ・フランセ文化センターで1993年に観たという記録はあるものの、具体的な場面は何一つ思い出せない。夥しい量の映画と音楽の断片的な引用とナレーションから成る映画だと言われればそうだったと思う。高速で回転する天才ゴダールの脳内活動にはついて行けない。