このたび当ギャラリーにおきまして「次元往来記(SA)」を9/9-9/24に開催致します。 この展覧会は黒須信雄さんとの会話の中から生まれました。普段絵画と彫刻の両方を制作されているアーティストに、その両方を展示して頂き、双方の作品の魅力を展観します。また其々のアーティストが絵画と彫刻をどのように捉え制作されているのかも観ていけたらと思っております。

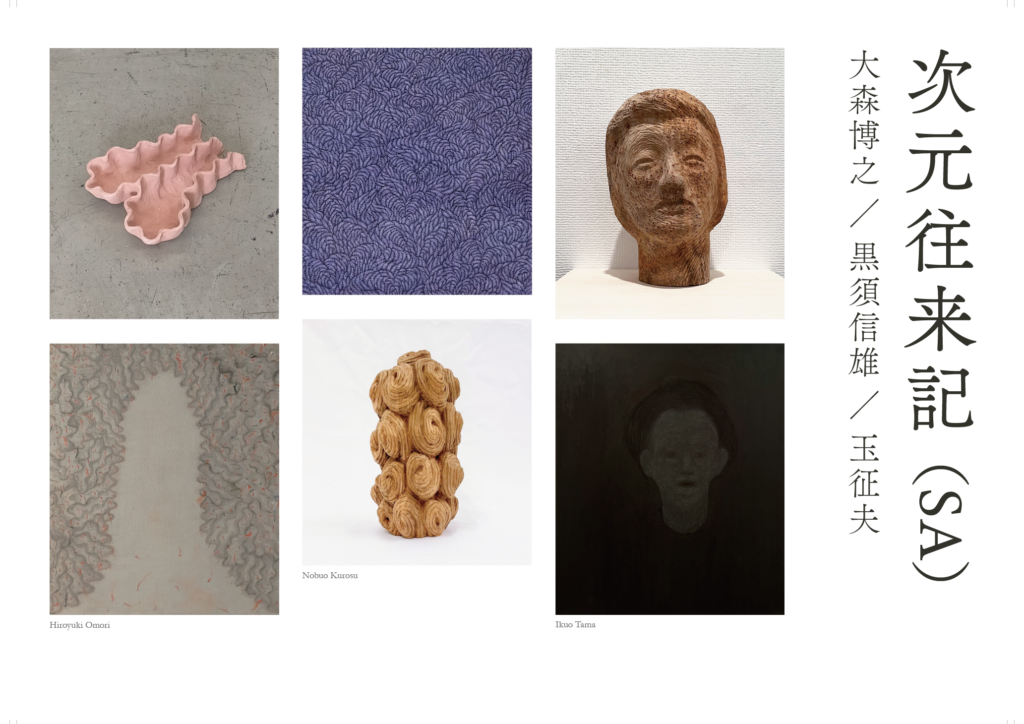

銀座にあるGallerySIACCAさんのご好意で、吉祥寺と銀座、二つの会場で同時期開催となりました。 Gallery惺SATORU(SA)は大森博之、黒須信雄、玉征夫の3名、ギャラリーSIACCA(SI)は黒須信雄、平埜佐絵子、広沢仁、山崎豊三の4名の作品を展示致します。 ぜひ二箇所合わせてご高覧下さい。

【同時期開催】

「次元往来記(SI)」 黒須信雄/平埜佐絵子/広沢仁/山崎豊三

GallerySIACCA(銀座)https://www.siacca.com/gallery/

9/11 mon.-9/16 sat. 12:00-19:00 最終日17:00迄 会期中無休

「次元往来記」 に寄せて

真正の表現 (顕現たる非表現及び反表現をも含み込む広義の〈表現〉)に於て、媒體と 〈表現者〉との結びつきは忽せにならぬ一対一の対応を成しており、世に云う多才なるものの実相は概ね媒體からの拒絶に過ぎない。〈表現者〉は恣意的に媒體を選ぶことは叶わず、寧ろ 媒體から選ばれるのである。とは云え、これは必ずしもひとりの〈表現者〉が単一の媒體にのみ拘泥すべきことを意味するものではない。例えば、詩的言語・小説的言語・批評的言語は言語と云う通底性に於て同一媒體と見倣されがちであるが、明確に異なる文體乃ち思考構造を有しており、形式と共に媒體をも異にする。それに対し、彫刻と絵画の媒體的差異はいまあげた言語領域に於けるそれとは本質的に違う點がある。物質及び物體が介在することで次元の〈概念〉を嵌入せざるを得ないからである。言語に於けるような殊更には意識せざるかたちでの異媒體への移行は成り立たないのである。遺稿として残るか否かを別にして生涯に一切散文を書かない詩人は稀有であろうが、絵画を描かない彫刻家(素描は必ずしも絵画でないとして) や彫刻を作らない画家は枚挙に暇がないのだ。

因みに、こんにち美術が必ずしも絵画と彫刻と云う形式に収斂しないとしても、例えば松澤宥の〈作品〉の〈言語〉が文学や哲学等の言語にはない言語物質性を基盤として〈美術〉である如く、美術が物質性(物質ではない) を離れることはないので、次元の概念を無限の相として階梯化すれば、如何なる形式であろうと美術に於ける媒體の移行は或る種の次元往来と云い得るかも知れない。但し、本展ではそこまで広義にこの言葉を捉えることはしない。概念設定として二次元と三次元の狭間にも次元の無限階梯は〈存在する〉し、n 次元まで考慮に入れると認知可能な現象から乖離せざるを得ないからである。

此処で改めて物質と物質性が全く異なることを確認しておきたい。物質性は一般に物質と認識されていない言語や音や意識や思考にも〈存在する〉。美術の基底を成すものは物質性である。物質性を伴う〈概念〉としての二次元は平面ではない。絵画は平面ではなく、彫刻は立體ではない。平面と立體が美術に於て必要とされたのは、階梯の限定として概念を記号的物質性に特化するためである。次元の往来を拒絶し、単一的でフラットな世界像を提示するためである。その人工的意志も亦人間本性のものであろうが、存在論的遡行意志とは聊かも接點を持たない。従って、根源と窮極に引き裂かれた存在論的な〈顕現としての表現〉とは別箇の領域を形成する反自然的構築物である。処が、それは反世界にまで至らない。世界及び反世界の総體に関わるのは、矢張り媒體との固着に基づく顕現とその迷宮的往来なのである。そして、往来の反ヴェクトル性に於てなら、次元往来も亦その迷宮性の構築に与る処けっして僅少とばかり云えないのである。

黒須 信雄

2023年9月4日

大森博之

左;「岩窟の前で」 油彩、木炭、色鉛筆, 53×45.5㎝(F10), 2023年

右:「無題」 テラコッタ, 30cm×25cm×8cm, 2022年

私の「次元往来記」 大森博之

黒須さんの企画した「次元往来記」に参加します。ギャラリー惺では、黒須、玉、大森が絵画と彫刻の両方を出品します。2次元の絵画、3次元の彫刻をその都度、次元を往来して作っているわけです。と、簡単に言えばそうです。しかし、私を含め3人の作品を見て思うことは、そう簡単ではありません。一つには、安易に絵画と彫刻を合成した、ミクスドメディアのオブジェではないことです。絵画出身、彫刻出身で、今でもそこに留まりながら、別の次元に赴いて、それぞれの彫刻を作るのです。ミケランジェロ、マチス、バーネット・ニューマンがそうでした。偉大な芸術家と比べて、申し訳ないのですが、根っこのところでは同じ動機があるように思うのです。玉さんや黒須さんの彫刻は、彫刻畑から見れば彫刻ではない、私の絵は絵画畑から見れば絵画ではないとも言われたりします。その根拠はどこにあるのでしょうか。私たちの動機と彼らの根拠は、「次元の往来」に関わっているのではないか。つまり彼らの根拠には「次元の往来」がないということです。彫刻という3次元のメソッド、絵画という2次元のメソッドだけ信仰している。だからそれは、一つの宗教になっています。作品はその中のイメージであり、物語ですから、信者ならゆるがない。でも、しばしば思うのですが、そんなイメージや物語のなにがおもしろいのかと。それは他人事ではなくて、制作する自分に降りかかってきます。この疑念を打ち払うために、私の魂を震わせた美術作品に、私は尋ねていきます。西洋、東洋、時代も様々で、彫刻もあれば絵画もあります。作品の物語や背景、内容を読み解く以前に、また解らないまま、作品と対面する。すると、その美術作品が現実から虚構へと誘うだけでなく、やがてその虚構から現実へと戻ってくる力、夢から覚める感覚をより強く感じるのです。と同時に、作品の虚構域と現実の閾を跨いでいる「次元往来」の在り方に驚くのです。それは2次元、3次元とは少し違うかもしれません。ミケランジェロの「ロンダニーニのピエタ」は彫刻物語を中断された大理石の断片です。セザンヌの最後の水浴図はわずかな青い筆触で描かれた人体がキャンバス地にのみ尽くされていました。船越直木の婦人像の眼は紙が摩耗し破れ穴が開いていました。それらを見た時、私は次元の狭間に落とされ、途方に暮れてしまうのです。芸術家が自分の描いたヴィジョンに憑りつかれ、物質と次元を往還しながらたどり着いた、あるいはたどり着けなかったのかもしれない、その大理石、その布地、その紙はなんなのかと。

私はじぶんというものがない。ただ美術は好きなのです。物語は嫌いなのですが、物語なしに動くことができません。黒須さんが「次元往来記」とタイトルを付けた時、確かに私は彫刻や絵画で次元往来を探求してきたと思いました。

2023.9.6

私の次元放浪記 ⼤森博之

クールベの「波」

いくらいきんでも⾃⼒では解放される気配もないので⼈差し指を肛⾨に⼊れ「錠前破り」の形に曲げて意固地な異物の頭をぐりぐりして引っ掛け掘り出すと⽩い蚕がにょきにょきと現われぽとりとセルリアンブルーのタイルの床に落ちた。そっと指でつまみあげパレットに移してペインティングナイフでぐいと伸ばそうとすると頑固なダンゴ⾍のように固まり仕⽅なく亜⿇仁油を数滴たらりとたらすと気持ちよさそうにくねくねと⾝をよじりだして快楽の絶頂を迎えるバターの塊はまだ熱いトーストの表⾯をゆっくりと滑落しながら幇間みたいな波になり148年かけて押し寄せて私の眼に触れて灰⽩⾊の油絵具の塊になった。

セザンヌの「ポントワーズの橋と堰」

粘⼟を積み上げてできるかぎり薄い彫刻を作った。⼤理⽯の塊を彫り進めてできるかぎり薄い彫刻を作った。前者は橋となり後者は堰となった。この⼆つの薄い量塊には異なる⼆つの流れが⽣まれ次元の異なる断層ができていてキャンバス⽣地が光り輝いていた。それは橋の欄⼲にも⽔⾯の反射にも⾒えた。

ジャコメッティの「吊るされた球」

物質の想像⼒が妄念の⼿⾜となって動くと物語は現実となる。恋愛が性交と重なり量塊の運動となるのだ。「吊るされた球」はそんな物語だ。しかし私はそんな欲望の物語を読み取れなくなってしまった。恋愛と性交は別の次元のことであり、物質と妄念はすれ違う。だから量塊を消し去ること。妄念が物語になる芽を物質の想像⼒で摘み取ること。妄念の奴隷から解放されること。私は、画布からヤナイハラの眼や⿐が表れその妄念が狡猾さを増してくると、それを絵筆で埋葬する。現実の⾒えるもの、ヤナイハラには物語はないのだから。しかしその反復によって画布上に絵具物質が累積し、しだいにそこだけが隆起してくる。この消しカスの塊は、抑えきれない欲望なのか。私は懇願した。「ヤナイハラ、俺の代わりに妻のアネットを喜ばせてくれないか」

レオナルド・ダ・ヴィンチの「岩窟の聖⺟」

絵画も彫刻も現実の光で現われる。画家や彫刻家は内⾯の光を物質が現実の光から受け取る「ざらつき」に照らして組み⽴てる。古代の洞窟壁画でもおなじだろう。しかし洞窟に持ち込む⽕はすでに現実の光ではない。「岩窟の聖⺟」の前に佇んだ50年前のことを思い出す。眼の前を流れる現実の光とともに岩窟を照らす光は明るくもなく暗くもなく、ひたすら遠い。どんな物語でもそこでは星の組み合わせに過ぎない。50年過ぎたある⽇、アーティゾン美術館で縦⻑の⼆つのベージュ⾊に塗り分けられたマーク・ロスコの⼤きなドローイングを⾒た。

セザンヌの「サン・ヴィクトワール⼭とシャトー・ノワール」

画家は物質が現実の光から受け取る「ざらつき」に照らして内⾯の光を⾒る。この世界は摩擦によって動いている。だから内⾯の光はざらざらしていたりねばねばしていたりして対象にも私にもまとわりついている。摩擦の抵抗による苦痛の度合いを快楽のそれに変換する触覚の精度が増してきたようだ。以前であれば⾁の塊は絵具の塊として分厚く塗り込めたものだ。今では⽔に溺れるようにもがきながら遠くに聳える⼭や広がる空を⾆で舐めることさえできる。⼆つの筆触の間に断層が、距離が⽣まれる。この厭わしい獣を突き⾶ばす⼒によって。

デ・キリコの「⺟親のいる⾃画像」

歳を取るにつれて⺟親は私に似てくる。いつの間にか⼊れ替わってしまったのかも知れない。⼆⼈であるから交換できる。隙間も出来る。若い頃、痔を患い砲弾型の座薬を肛⾨に挿し込むと最初は抵抗するが途中からするするすると奥に⼊っていった。⾨とは不思議なものだ。私は⺟親の⾨から出てきた。⾨は閉じたり開いたりしながら内に⼊れたり外に出したりする。私と⺟親は垂直に繋がっている。お互いの眼差しは斜めに交差している。⺟親により私の⾝体の⼤⽅隠れてしまっても。

ブランクーシの「空間の⿃」

雪⾈の「慧可断臂図」

ミケランジェロの「ロンダニーニのピエタ」

船越直⽊の「マグダラのマリア」

マネの「アスパラガス」

ロッソの「病める⼦」

ゴッホの「花咲くアーモンドの枝」

フラアンジェリコの「受胎告知」

⿊川弘毅の「エロース」

黒須信雄

左;「蛇菩陀羅 No.13」 アクリル、キャンバス, 41×38㎝, 2021年

右:「虚裔80」 桂, 20×10×10cm, 2016年

「次元往来記」私試考 黒須信雄

萬物悉皆無常なれば、現象に於ける階梯は静止の連続體ならぬ無底の動態である。或る事が確定されるとは、先ずは仮構として始まり、次いでその仮構を凝縮収斂させるにあるが、これは一種の概念化を伴う。固より概念は、世界の総體的様相にも存在及び非在の無限階梯にも、それ処か事物の個別的諸相にも、真個には対応し得ない。その意味では概念化は〈抽象〉であるが、一方でそれは具體的な行動指針を意識存在者に齎すものでもある。概念による対象の限定なくしては、當然ながら一切の意識的行動は為し得ない。然し、そこには無意識的行動が含まれないのであるから、必ずしも概念が総體的な行動指針となるわけでもない。無意識的行動は概念による確定を伴わない。とは云え、行動とは無数の可能態からの一を選択する確定である。意識に於ける確定なくしても、行動それ自體が確定を含み込んでいるのだ。然し、その選択は本當に一に収斂すべきものなのであろうか。抑も或る事が確定されるとは如何なることであるのか。

此処で主辞賓辞・自同律などを問題とすることはしない。寧ろ私は、焦點が一點であって複数點でないことが目的意識に由来するのか、複数であることの矛盾相克を目的として設定することはできないのか、要するに非目的の不一致と云う非確定が確定とは成り得ないのかを考えたいのである。それが成り立つとすれば、絵画と彫刻の媒體との固着的関係と両者間に於ける媒體的な差異及び往来の相を照射することになろうからである。

絵画と彫刻と云う概念、亦次元と云う概念、然しこれらの概念を支えるのは概念化し得ない〈実相〉である。その〈実相〉こそが非目的非確定としての確定を希求することになる。抑も絵画は無限階梯の動態であるから、本質的に確定されないものなのである。一定の状態で留まるもの(物理的にではなく寧ろ意味として)は絵画ではなく絵画的イメージである。絵画は、プレ構造がメタ構造と融即する無限階梯の顕現=消失であって、存在的には〈存在しない〉のであり、存在論的にのみ在る(≠〈存在する〉) 。一方、彫刻は物體的物質的支えと直接関わるがゆえに、プレ構造とメタ構造の融即を基底に据えつつ、物質性を媒體としない。彫刻の媒體は寧ろ外在性であり、彫刻に於ける物質性は内分泌體なのである。従って、絵画と彫刻の次元の差異とは単に二次元と三次元と云う概念には集約されない。単相的に二次元と三次元を移行するのは平面と立體であり、それは真個の意味での往来ではない。詮ずる処、それらは同一規定に基づく反自然的・人工的構築物であって本質的に外部を持たないのである。それはつまり、反世界にまでは突き抜けないと云うことであり、さかしまから眺めれば世界との直接的な関わりを持たないと云うことである。それに対して絵画と彫刻の媒體的差異に立脚する往来は、概念としての規定と無限階梯の異態の混淆の裡に顕在する。概念を一度括弧でくくれば、絵画は二次元でなく彫刻は三次元でない。尠なくとも二次元と三次元のあわいでは、二から三までのあらゆる数値が相応する。次元往来は如何なる束縛の下にもないのである。

然るに、媒體と〈真正の表現=非表現及び反表現をも含み込む顕現〉とは一対一で対応しており、単一の媒體による単一の表現がいまだ多数を占めるが、勿論かくなる表現者が束縛の裡にあるわけではない。渠等は単にその必要を認めないゆえに複数の媒體に関わらないだけのことであろう。では何故、単一の媒體にのみ関与する者と複数の媒體を必要とする者に分かたれるのか。表現者が媒體を選ぶのではなく媒體が表現者を選ぶと云うのが実相なのであるから、當然ながら表現者の意志が決定するわけではない。仮にその選択に表現者が関わり得るとすれば、世界に対する姿勢若しくは態度に於てのみであろう。世界を複相的に眺める視座、非確定をこそ確定と成す複眼性。然し、無論それは非確定を信条とすることではない。確定が確定ゆえにこそ確定から逸脱する無限動態を〈受容〉する〈態度〉を持続することである。おそらくそれは真の意味では意識化されないが、無意識の支配と云うより端的に意識の疎外であり、意識化はただ随時的・共時的な解體を随伴させてのみ成立するのである。

次元往来は個々の〈作家〉で千差萬別、方法も動機もさまざまであり、おそらく一定の方向性や傾向などありはしない。だからとて、通底するものが何もないわけではない。例えば、実虚対峙は普く通底するものではなかろうか。抑も実と虚双方に亘るのでなければ、次元往来など不可能なのである。その場合、彫刻が実を基盤とし絵画が虚を基盤とすると考えるのは見当違いも甚だしい。いずれもまさしく実虚として出発するのに変わりはない。但し、そこから先の道程は明白に異質である。内的に虚虚対峙に至るのは絵画であって彫刻ではない。彫刻に虚虚対峙が成り立つとすれば、外在の皮膜と云うべき〈彫刻には属さない接触場〉〉に於てである。以上に鑑みた場合、レリーフの解釈も彫刻・絵画のいずれを基底に据えるかによって、全く異質なものになる。絵画を基底とした場合、レリーフは絵画の微視的細部の拡大として把捉し得るけれども、矢張り本源的に絵画とは異なる。絵画に於ける複層はプレ絵画構造を形成するが、レリーフに於ける積層若しくは隆起はそれ以外の何ものにも転化しない。けっしてメタ構造を呼び込むためのプレ構造にはならないのである。それは所詮、実実対峙であり、実虚対峙ではないのだ。尤も、イメージにのみ立脚するなら、レリーフは疑似絵画たり得るし、虚との関わりを持てないわけではない。とは云え、彫刻は固より絵画も単なるイメージではない。寧ろ、イメージを通じてその向こう側に無限遠に後退するものである。勿論、そうした後退は空間的に把捉されるべきではなく、後退すればするほど絵画及び彫刻の対峙者に差し迫って溢出する。その意味では、イメージそのものではないものの、或いはその付帯的在り様は媒體の複相化と密接な繋がりを有するものかも知れない。

処で、私の場合、実実対峙から実虚対峙、更に虚虚対峙に至る道程が現時點での次元往来を招来する随時的契機となってきたけれども、若年から複数の媒體を混淆させることなく並列的に試作していたことを顧みれば、矢張り世界への非確定としての確定への傾きは生来備わっていたのかも知れないが、但し若年時に次元の往来と云う認識はなかったのだから、絵画を具體的に制作し続けるなかで実虚対峙や虚虚対峙に於ける虚の働きに晒されたこと、それが私に次元往来を呼び寄せてくれたのは間違いない。

そうして、虚は私をも〈うつろ〉にする。

2023 年9 月4 日

玉征夫

左;《棄民の裔 23-1》キャンバス / 油彩 H45.5xW38.0cm 2023

右:《棄民の裔 22-S-33》樟 H16.3xW10.8xD11.5cm 2022

「残像・事変の夜」と「棄民の裔」 玉 征夫

海の向こうで終わりの見えない戦争が続く。私の原風景は戦後の焼け跡である。戦争は二度とあるまいと子供心に思いながら、天空のB29を地面にクギで描いていた。平和と戦争は隣り合わせにある。今のところ平和に見えるが、戦前に繋がる腐った地下茎が生きていて、復活の機会を伺っている気がする。それは父が参戦した1937年の日華事変、つまり日中戦争の始まりが私の記憶の源流のように思えてきたからだ。2015年に発表した「事変の夜」ではドレスの女性を描いた。下級兵士が命がけで戦っている最中に、宴をやっている上層部を想像したものである。最近の「残像・事変の夜」は詩人の渡邊白泉が1939年に発表した「戦争」が基になっている。冒頭の〈戦争が廊下の奥に立ってゐた〉に触発されたからだ。最近の作品は行き止まりが背景になっている。

父は1936年に22歳で召集され、翌1937年、砲兵として満州に送られる。2度目の召集では、被弾するもなんとか帰ることができた。それで私が生まれるのだが、まもなく名古屋大空襲に遭う。母の生家も全焼、食糧難もあって岐阜の山奥に疎開する。そこで父は3度目の召集を受けるが終戦となる。しかし戦後を生きるのも甘くない。手のひら返しのように世間は旧軍人に冷たかった。それゆえか、父は戦時の記憶を封印したまま、54歳で逝った。酒の過剰な摂取が死因だったが、今にして思うと戦争による心的外傷(PTSD)だった気がする。なぜ家族を不快にさせる酒を飲み続けたのか、心の中は解らずじまいだ。

コロナ禍でオリンピックが延期になった2020年あたりから、顔のドローイングをやるようになった。というのもコロナ禍が人々を分断して行くさまを見て、顔を描く気分になったからである。戦争で中止になった1940年のオリンピックにも何かの因縁を感じた。絵の顔に特定のモデルはいない。想像の顔と対話するうち、満州孤児のことを思い出した。彼らは私と同世代である。満州から逃げる途中、死ぬよりはと中国人に託されたと聞く。戦後、満州に取り残された邦人に対して、吉田茂首相の日本政府は、本土の食糧難などを理由に彼らの帰還を拒否したという。祖国に見離され、棄民となった彼らを救ったのは米軍であった。もっとも人道の意味で助けたわけではない。絶望した残留日本人が共産主義者になるのを恐れたからである。

棄民は現代にもいる。原発事故で福島を追われた人が、ホームレスになった話を聞いた。これでは満州の棄民となんら変わらない。そんなことを思いながら、今日も顔を描き、木を彫る。2021年に発表した作品のタイトルを「棄民の裔」とした。

2023年 7月31日